我們縱然失信,祂仍是可信的,因為祂不能背乎自己。(提後2:13)

If we believe not, yet he obideth faithful: He cannot deny himself. (2 Timothy 2:13, KJV)

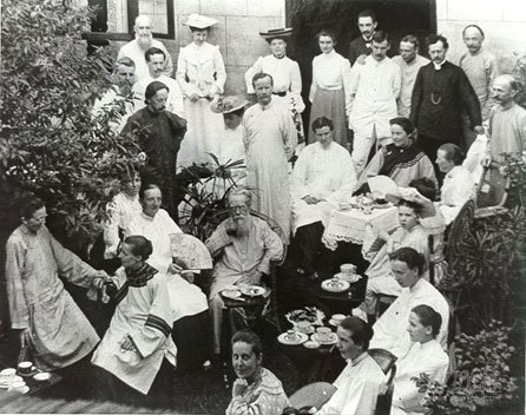

戴德生與內地會同工(1905)

戴德生與內地會同工(1905)

歷史故事

1852年春的赫爾:20歲的戴德生爲了預備去中國,刻意在各方面操練自己——住簡陋的地方,喫粗糲的食物,服事窮人,鑽研醫術,尤其是學習單靠禱告,通過神感動人來成事。他在回憶錄裏如此提到那段時間:“若人的信心堅定,神是絕不會失信的;但若信心不足又如何呢?那時我還未領悟:‘我們縱然失信,祂仍是可信的,因為祂不能背乎自己’這個真理。”因此他彼時的注意力,都集中在操練自己的信心,而非倚靠神的信實。

1869年秋的鎮江:37歲的戴德生經歷了揚州教案的驚險,在中英交涉期間備受詰難,肩負領袖重任,常年在江浙兩地奔波,直到時疫再次把他擊倒。身心耗盡的他,收到一位年輕同工從杭州寄來的信,這位新同工和他一樣在追求聖潔一事上受挫,但比他更早見到曙光:“如何使信心更加堅固?不是靠己力去強求,而是靠安息在可靠的主身上。”讀到這裏,戴德生恍然大悟,想起神的應許:“我們縱然失信,祂仍是可信的,因為祂不能背乎自己。”他當晚召聚同工分享新得的安息,所散發的活潑生命力感染了所有人,有人稱之為“戴德生與內地會的五旬節”。若非這一次的翻轉,恐怕他難以承受接踵而至的巨大試煉:妻子瑪莉亞與兩個孩子在半年內相繼去世。

1872年冬的倫敦:40歲的戴德生調整了英國本部的人事,即將登上赴華的海船;而移交給新干事的內地會賬戶裏,只剩21鎊。戴德生在寫給支持者們的信中說:“假如我們的信心要再受考驗,主必像以往一樣信實地供應。‘我們縱然失信,祂仍是可信的’,因為聖經是這樣寫的。”

1900年5月的波士頓:68歲的戴德生在一次聚會中分享時,因心力耗竭,思緒中斷,難以為繼,只能重複“你只會信的太少,絕不會信的太多。我們縱然失信,祂仍是可信的,因為祂不能背乎自己。”接續他領會的皮爾遜博士(Dr. A. T. Pierson)回顧這件事時說道:“這件事令人傷感,但也富有詩意。重複說話,既是戴先生精神崩潰的一個前兆,也是他多年宣教生涯中對同工的提醒。這實在是一句祝福的話,也是他一生分別為聖、事奉的確據。”

原文精意

“可信的”(faithful)的希臘文πιστός,在新約中表達兩重意思:信靠神;成為可信靠的人,泛指在商業交易、服從軍令和執行任務等方方面面。信實是神的屬性之一,屬神的人自然也會追求成為信實的人。與恆久信實的神相比,我們永遠是失信的;但即便如此,神仍然守信,因為祂的屬性便是信實。我們若對神信實,勢必也會對自己負責;我們若背乎神,最終也背乎了自己。提摩太前、後書是保羅和提摩太這對屬靈父子的代際傳承,影響了歷代的信徒;而戴德生的傳記也激勵了無數同時代和後時代的讀者。

今昔應用

剛剛重生得救的戴德生,信心滿滿地操練屬靈生命,靠自己的力量來討神的喜悅,在短短兩三年內似乎也達到了一定的果效;即便到中國積勞成疾後,仍竭力事奉。然而17年後,當領袖之責越來越重時,他很快發現自己的能力、體力、靈力都極其有限,“竭力事奉”這條路已經走到盡頭,於是神開始教他更深刻的功課。1869年的這次領悟貫穿了他的餘生,故而他能在更嚴峻的處境下,仍坦然地和支持者分享這一真理。也正是在提摩太後書2:13的光照下,戴德生寫回憶錄時,才能洞察年輕時候的愚勇。為主作工,也常常會有勞苦擔重擔的壓力,但神可以用同一節經文,在不同時期對我們說話,循序漸進地啟示祂自己。今天,當你讀到這節耳熟能詳的經文時,又有什麼新的領會?

禱告

為神的循循善誘而感恩。從少年到中年,再到老年,神都在拉練祂僕人的信心肌肉。無論是傳統的西方差派國,還是亞洲新生團隊,也都要在信心的功課上不斷操練、長進。求神循序漸進地向不同年齡段、不同背景的宣教同工賜下信心的功課,讓前方和後方的肢體都更深地經歷祂、認識祂和信靠祂。求神幫助我們在靠自己“竭力事奉”的同時,也能更多地在值得信靠的主裏享受安息。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验