他們要穿白衣與我同行,因為他們是配得過的。(啟3:4)

and they shall walk with me in white: for they are worthy. (Revelation 3: 4, KJV)

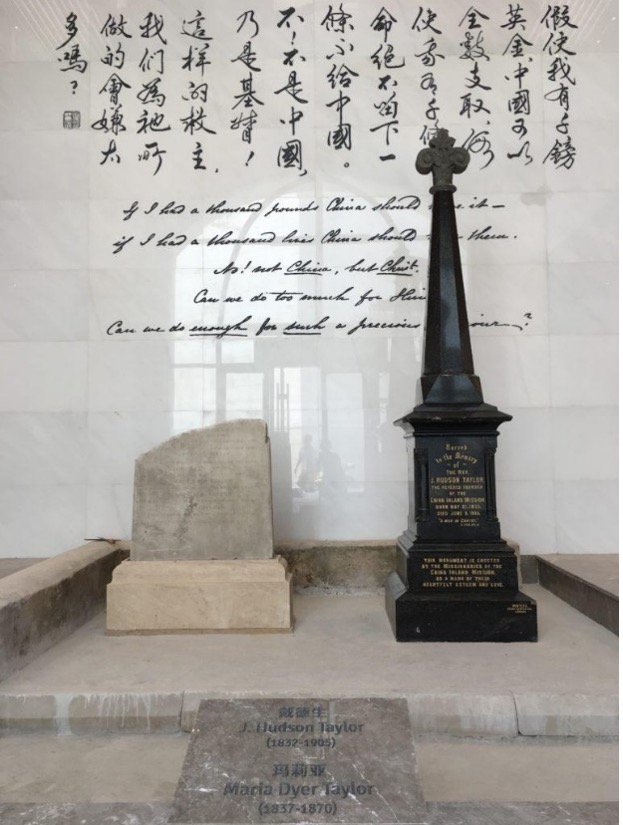

戴德生和瑪莉亞的墓碑(中國鎮江)

戴德生和瑪莉亞的墓碑(中國鎮江)

歷史故事

1900年夏,義和團仇洋排外的情緒達到高潮。山西、直隸,甚至浙江都有宣教士陸續死在官兵和暴徒的手下。內地會共有58名成人和21名兒童喪生,居在華眾差會之首。年已68歲的戴德生因為服事過度導致精神崩潰,當時在瑞士的達沃斯(Davos)療養,但身心仍很虛弱。家人怕進一步刺激他,儘量不讓他知道同工頻頻殉道的近況。但戴德生還是從中國發出的一系列電報中,獲悉這些可怕的消息。他一度“不能看書,不能思想,甚至不能禱告”,僅存信靠之心。到了10月,他纔有足夠的心力細讀來自中國的報告。

內地會最初殉道的一對女宣教士,乃是來自英國的魏美例(Emily Whitchurch)和來自新西蘭的蘇梅蘭(Edith Searell)。蘇姑娘在被害前一天給同工的信中寫道:“你信中談到,這地方有可能比那地方安全一點,但是,親愛的貴珠(Evangeline French),從人的角度來看,我想通通都是不安全的。可是,生命若是藏在基督裏,那裏就是安全的。”戴德生讀到這封信時,喃喃地說道:“若把這些殘害人命的暴徒,換成祂的同在、祂的懷抱和祂的笑容,這就帶來喜悅了。”他抑制住哽咽繼續說:“現在,她們在那裏也不會感到遺憾,因為得到了永不褪色的冠冕。主說:‘他們要穿白衣與我同行,因為他們是配得過的。’”

作為內地會的創始人,戴德生是蘇梅蘭的屬靈領袖;但是他也在蘇姑娘等同工的遺言和遺書中,得了安慰和激勵。庚子教難或許也讓他回想到35年前,神如何在布萊頓海灘征服了他的不信:“如果神賜下一批人到中國內地,即便他們將來都餓死,也不過直接回天家而已。假使只有一箇中國人因他們的服事而得救,不也仍然值得嗎?…… 假如我們順服神,責任就該在祂那裏,而非在我們身上啊!”

原文精意

聖經中的白衣,既象徵神的恩典,也象徵着聖徒的得勝。凡接受基督代贖的人,都可以穿上白衣,但要確保義袍不受玷污,則要保守自己過得勝自潔的生活。蘇梅蘭在信中表露出的篤信與平安,印證了她至死忠心的信德。故而讓戴德生自然地聯想起啟示錄中的“白衣”及其相關的字句。這些殉道的同工,雖然喪失了生命,卻永遠留名在生命冊上,並得到天父和眾使者的背書。

今昔應用

基督徒的殉道,向來分紅色殉道和白色殉道兩種。十九世紀的宣教士啟航遠行之際,便已做好了葬身禾場的準備。遲至二十世紀上,內地會培訓所的準宣教士詢問何時可以返鄉述職一次時,得到的答案卻是“你去,是準備死在中國”。死在暴徒刀下的殉道者畢竟是少數,更多的宣教士則是在異教世界中堅忍到底,終老一生。在今天多元、多變的禾場中,我們又當如何立志自潔、靠主得勝,到末了的時候,才能和流血犧牲的同工們一起,被主稱為“是配得過的”?

禱告

為神所應許的冠冕和白衣而感恩。為世界各地身處危險處境中的宣教士們禱告,求神保守他們以“活着就是基督,死了就有益處”(參腓1:21)的坦然豁達,面對潛在的生存危機,也保守在和平後方看守家園的同工潔身自好,不沾染世俗的風氣,將來前線和後方的福音勇士都能身着白衣,與神同行。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验