只是我先前以為與我有益的,我現在因基督都當作有損的。……我為祂已經丟棄萬事,看作糞土,為要得着基督。(腓3:7-8)

But what things were gain to me, those I counted loss for Christ… for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ (Philippians 3:7-8, KJV)

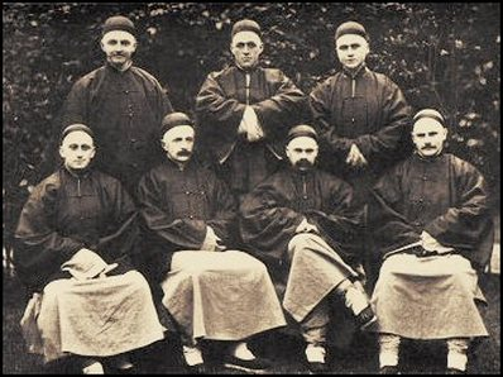

身穿長袍馬褂的劍橋七傑

身穿長袍馬褂的劍橋七傑

歷史故事

1885年2月,七位青年才俊在倫敦帶領一系列的告別聚會,萬人空巷,史稱“劍橋七傑”。當他們揚帆遠航到達中國,在吳淞碼頭上迎接他們的正是穿着長袍馬褂的戴德生。第二年夏天,當七傑中的五傑在山西安頓下來之後,戴德生又前來探訪他們,並尋求福音入川的途徑。七傑之一、男爵之子、划船選手章必成(Montague Beauchamp)陪同他行走自晉入蜀的一段路程。好幾次,高大強壯的章必成把戴德生背在肩上涉水渡河,而老當益壯的戴德生則常常為困憊不堪的章必成支掛蚊帳,一老一少同在豬圈和馬棚過夜,甚至露宿街頭,以大米和高粱為主食,與豺狼和盜賊周旋,風餐露宿、蚊叮蟲咬。

經過二十四天的跋涉,一行人終於抵達漢中,視察了當地的醫療、辦學和福音事工。在漢中最後一次聚會上,戴德生帶領大家一起讀腓立比書第三章,並把焦點放在7-8節:“只是我先前以為與我有益的,我現在因基督都當作有損的。不但如此,我也將萬事當作有損的,因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事,看作糞土,為要得着基督。”當時一位與會的宣教士回憶道:“我們似乎看不見講員,只聽見聖靈的聲音。每個人都在神面前謙卑認罪,每個人都粉碎自我。我們在此安然定居,自以為已經遵行了主耶穌的使命,卻忘記了漢中並不代表萬民,也忘記了城外周遭的村落,除非我們走進他們中間,他們可能永遠聽不到福音。”

原文精意

1885年戴德生在漢中帶領同工們解讀腓立比書的時候曾說:“我們為基督所丟棄的,就是我們所得着的。但我們若不肯捨棄,就真的失落了。”很多年後,吉姆•艾略特(Jim Elliot)也說過一句類似的話:“爲了不能失去之物,而付出無法留住之物,這樣的人並非傻瓜。”(He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose.) 過去以為有益的,現今變成有損的,並非事物本身發生了變化,而是視角發生了變化,或是身份認同的轉變。若耶穌基督道成肉身的時候,仍緊緊抓住一切超人的屬性,便無法成為完全的人,完成救贖;使徒保羅若仍強調他的家譜和傳承,就難以放膽傳揚因信稱義的信息;19世紀的赴華宣教士們若仍帶着外交條約、國際差異所賦予的種種優越感和特權,便無法深入民間,與百姓分享福音。當神的祝福(如財富、地位)成為完成神使命的障礙,便是當爲神本身的緣故而放棄輜重、輕裝上路的時候。

今昔應用

不論是離開總部和辦公室的戴德生,還是放棄功名利祿的章必成,以及告別了英國安逸環境的其他宣教士,從英國到中國,再從沿海到腹地,在我們眼中都已經是“丟棄萬事視為糞土”的範例,但是當這些先驅回到聖經中,對照耶穌基督和使徒保羅時,則仍然自愧不如。當年過半百的戴德生完成這次萬里之行的壯舉之後,內地會提出了在一年內徵召一百名新同工的異象。無論我們現在的禾場在哪裏——家庭、職場、公共空間、本家本族、異國他鄉,投入的事工為何——拓荒、植堂、牧會、跨文化,都不代表我們已經全然遵行了主的使命,我們永遠可以求主再一次地引領自己,如何在百尺竿頭更進一步。

禱告

為基督這位至寶而感恩。英國教會曾為普世宣教擺上過無數人力、財力與禱告,很多青年才俊從劍橋和牛津走向陌間、曠野、沙漠和山村。求神繼續興起新一代年輕信徒,視消費主義和世俗主義所提供的享樂為糞土,進一步得着基督,遵行祂的大使命。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验