這事以後,主又設立七十個人。(路10:1)

After these things the Lord appointed other seventy also. ([uke 10:1, KJV)

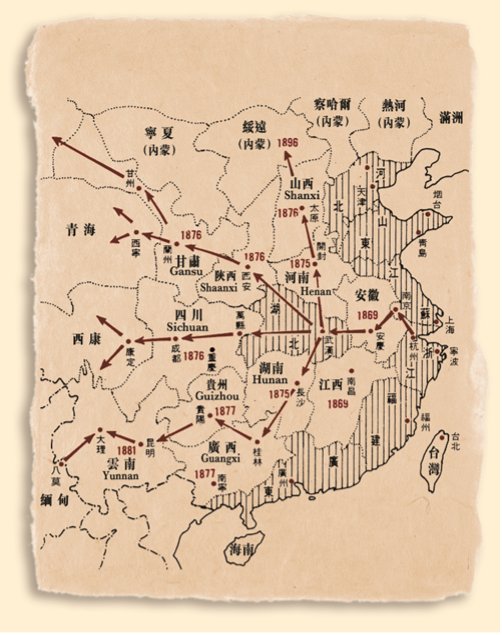

內地會深入中國內陸的傳福音路線

內地會深入中國內陸的傳福音路線

歷史故事

1881年底,肩負近百名宣教士領袖之責的戴德生在武漢參加了同工們舉辦的查經禱告會,並探討福音事工進一步的拓展。當時中國內地之門次第打開,但是內地會卻在人財兩方面始終捉襟見肘。若就此得出“鑑於目前情勢,暫不向前擴展”的結論,實乃合情合理,但同工們又都覺得不進則退絕非神的心意。會後,戴德生和一名同工到城外山上散步,籌劃接下來究竟需要多少新同工。五十?六十?這時,路加福音10:1浮現在戴德生的腦海。七十?!就內地會當前的實力,恐怕太多了;但相對於中國的需要,則當抓住當前的機會。這時,同工的腳踩到草地上一樣東西——原來是一串百枚銅錢!

接着的主日晚上,在武漢跨差會的聯合禱告會上,戴德生特別為七十人異象禱告,並以三年為期,擬定了詳細分配的計劃。會上有人提議:“當這七十人全部抵達後,我們再來舉行一個感恩大會吧。”馬上有人迴應:“到那時我們一定已經分散各地,不如現在就為這七十人獻上感恩。”戴德生向英國各教會發了一份呼籲函,由77名內地會同工聯名簽署。徵召七十人的消息傳遍內地會,很多人承諾每天為此禱告,直到成就。但是英國老家的支持者和批評者都覺得這是難以達成的目標。

一年過去了,“七十人”的異象進展緩慢,現有的經費也入不敷出。於是,神興起當地中國信徒供應宣教士的需要。1883年2月2日,即將啟程返英的戴德生帶領同工們一起禱告,求主同樣激勵英國方面的同工。同一天,在彼此不知情的情況下,英國辦公室收到了一份匿名的鉅額奉獻:三千英鎊,署名為“爸爸、媽媽和五個孩子”。戴德生回到英國,發現自己已經成為家喻戶曉的人物,他應邀到各處分享,奉獻和申請陸續到位。到了1884年底,三年間共有77位新人奔赴中國禾場,包括戴德生自己的女兒戴存愛(Maria Taylor)、外甥女海幗德(Gertrude Broomhall)和外甥海國祿(Hudson Broomhall)。

原文精意

在聖經傳統中,“七十”是一個完全的數字:挪亞三子衍生出七十個邦國,以色列家族有七十人下埃及,摩西時代設立了七十個長老,耶路巴力和以色列王亞哈各有七十個兒子,以西結在異象中見到以色列七十個長老,七十士將希伯來文聖經翻譯為希臘文,耶穌時代的猶太公會有七十名議員。聖經中有好幾個數字都代表完全,從小到大代表不同程度的完全。譬如,“七”和“七十”都表示完全,但“七十”顯然比“七”更加壯觀。“這事以後”在此絕非多餘的交代。在打發七十人之前,主已成功差派了十二人,彷彿是小分隊的成功後,再派出大部隊跟進。有人說十二門徒主要針對以色列十二支派,而七十人則面向挪亞後人的七十邦國。其實,無論是十二人,還是七十人,都只是小試牛刀,神最終的心意是“全民皆兵”,執行萬國萬民的大使命。

今昔應用

在19世紀80年代徵召七十人之前,戴德生已經經歷過19世紀60年代徵召二十四人、19世紀70年代徵召十八人的禱告蒙允。整個過程絕非一蹴而就,亦非一人之功,而是多種因素互相效力。我們看到從神話語的領受、環境的印證、理性籌劃、信心宣告、先行感恩、禱告鋪路、領袖的異象、團隊的協作、殷勤努力的動員、鍥而不捨的奮進、羣策羣力,最終才至達成!神的工作,往往先被視作“匪夷所思”,再到“困難重重”,最終得以“成了”。若我們的領受來自於神,也必經歷祂的同行和同在。禾場的需求永遠是巨大的,今天中國教會投入跨文化宣教,又當如何循序漸進地設定可行性目標(甚至是“超越性目標”),同心合意地恆切禱告,以溫柔敬虔的態度展開動員和說明呢?

禱告

為莊稼的主不斷打發工人而感恩。英國曾經是差派宣教士的大國之一,隨着教會的衰落,願意投入跨文化差傳的年輕人也越來越少。有些傳統差會中,退休老同工早已超過了新徵入伍的人數。求主繼續感動具有悠久差傳傳統的英國教會,興起新一代投入跨宣,也感動資深同工參與差傳教育,傳遞異象。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验