不是我差遣你去的麼?(士6:14)

“have not I sent thee?”(Judge 6:14, KJV)

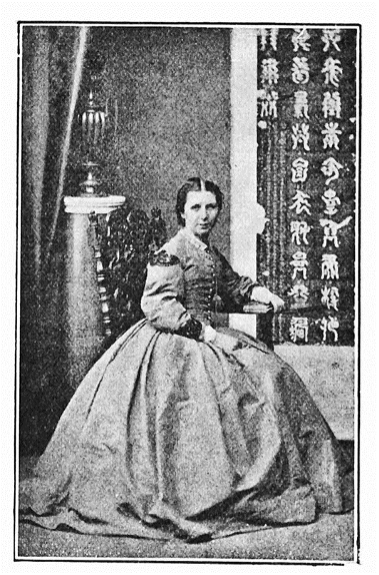

福珍妮(Jennie Faulding)

福珍妮(Jennie Faulding)

歷史故事

1877年聖誕節,離家16個月的戴德生回到倫敦,與妻兒團聚了(瑪莉亞離世後,戴德生迎娶了蘭茂密爾團隊的成員福珍妮)。全家團聚的歡欣只享受了兩個月,戴德生卻向妻子珍妮透露了一個不尋常的計劃。華北大旱,很多婦孺被買賣甚至餓死,內地會雖然籌集到不少善款,但需要一名資深女宣教士帶隊進入山西,負責賑濟與救濟。他環顧團隊成員,發現只有自己的妻子最合適。

珍妮大為掙扎,她已不再是11年前登上蘭茂密爾船的那個無牽無掛的年輕女郎,而是兩個孩子的母親,還要照顧瑪莉亞留下來的四個孩子和積勞成疾的丈夫。但是二十出頭便在杭州宣教站獨當一面的她,深知中國的婦孺在天災人禍中悲慘的下場。爲了說服自己,也爲了說服可能反對她“拋夫棄子”的親友們,珍妮破例向神求印證:“既然我的處境和基甸如此相似,我便求羊毛的印證,讓神親自確認:‘不是我差遣你去的麼?’”正如基甸用羊毛向神求了兩次,珍妮也向神求了兩筆資金:一小筆置裝費和一大筆生活費。第二天,有一位朋友來看她,臨走留下十英鎊,這正是當時內地會配給每名宣教士赴華的置裝費金額。一週之內,遠在巴恩斯利的公婆寄來的信中夾了一張五十英鎊的支票。當戴德生一時不知如何使用這筆費用時,珍妮才透露了她與神之間的約定。對她而言,這一天收到的這筆錢勝過其他時候神賜給她的任何財富。

神按珍妮的祈求為她預備,但是六個孩子怎麼辦呢?這時候,戴德生的妹妹、已經育有四子六女的賀美(Amelia)知道了這件事,便向家人宣佈:“假如神呼召珍妮往中國去,祂便是呼召我照顧她留下的孩子們。”神不僅精準迴應了珍妮的請求,連她沒有求的也賜給了內地會:當珍妮帶領一批新宣教士搭乘輪船的前夜,她收到了一筆一千英鎊的鉅額奉獻,用作災區孤兒院的籌建。至此,再沒有人懷疑,是誰差遣她重返禾場了。

原文精意

“差遣”(send)的原文是שלח。歷世歷代的基督徒都在問:如何確認差遣是出於神?當神找到基甸時,他正在爲了防備米甸人而躲在酒榨打麥子。在強大的敵人面前,他只能躲在家裏,保持實力,守住祖上留下來的一畝三分地。當神的使者向他顯現時,基甸仍認為古時的神蹟奇事今天不會再現;當耶和華親口呼召他時,基甸仍聚焦於他的種種不勝任;當神用杖與火悅納了他獻的肉與餅,他仍要求神用正反兩種方法在羊毛上施行兩種印證。我們都蒙了“大使命”的呼召,但是神“差遣”我們的方式和所去的禾場卻又各不相同。即便平凡踟躕如基甸,神也有足夠的耐心和方法讓你我確認祂是反常識、非典型的差遣者。

今昔應用

在福珍妮的時代,很少有教會差遣姐妹去異國宣教。即便到了中國禾場,無論是單身女宣教士,還是宣教士夫人,大都留守在通商口岸,依附男性同工從事輔助性的工作。所以當戴德生提出讓自己的妻子帶領新加入的姐妹,走兩個月的陸路深入內地,創建新事工,實在是“異想天開”,“駭人聽聞”。內地會也確實在這方面遭受了很多批評。這正是珍妮需要反覆向神求印證的時代背景。在個人層面,忙於相夫教子的珍妮,和在酒榨埋頭打麥的基甸一樣,甘於扮演一個等候、旁觀、輔佐的角色,“讓神興起他人成就豐功偉業吧。”然而,神對他們的呼召竟是打頭陣、做領袖,衝鋒陷陣、開疆闢土。今天,有什麼預設立場,傳統流程,在阻礙你和你的教會投入宣教禾場?在確認呼召是否出於神的過程中,你是否想過可以像基甸和珍妮一樣,向神求具體的、甚至是多重的印證呢?

禱告

為莊稼的主人、工人的差遣者而感恩。為所有正在尋求神旨意的潛在宣教工人而感恩,求神賜給他們清晰明確的印證,一步步引導他們走跨文化差傳的道路。也求神幫助我們有智慧分辨,何時何地才需要尋求“羊毛的印證”這樣違反自然規律的奇蹟,而不至過度謹慎,或陷入試探神的網羅。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验