人被拉到死地,你要解救;人將被殺,你須攔阻。你若說:“這事我未曾知道”,那衡量人心的豈不明白麼?保守你命的豈不知道麼?祂豈不按各人所行的報應各人麼?(箴24:11-12)

If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain; If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works? (Proverbs 24:11-12, KJV)

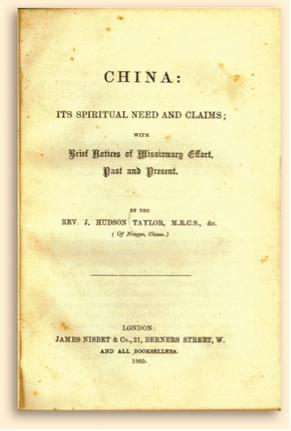

《中國:屬靈的需要與託付》的封面及扉頁

《中國:屬靈的需要與託付》的封面及扉頁

歷史故事

1856年10月,戴德生在從上海到寧波的船上,結識了一名從英國留學回來的中國青年彼得。在他尚未有機會與彼得進一步分享福音時,這個年輕人便不慎落水。戴德生先是自己跳下海,尋索不得之際,看到一艘帶拖網的捕魚船,大喜過望地求助漁夫們過來救人,不料船主用各種理由拖延,甚至和他討價還價,直到逼他掏空了口袋裏所有的錢,才肯划槳過來。漁夫只一網下去便打撈到了彼得,但因為溺水時間太久,戴德生用盡急救方法仍未能挽回他的性命。

1865年9月5日,戴德生在第三屆蘇格蘭基督徒靈修大會上,向兩千名蘇格蘭教牧領袖分享了這段刻骨銘心的經歷,會場中頓時陣陣耳語,都在指責中國人的冷漠和自私。戴德生隨即切入正題:人的肉體和靈魂,孰輕孰重?我們指責那些不信主的漁夫見死不救,但對於中國正陷入沉淪的千萬靈魂,我們卻視若無睹,豈非與他們一樣?蘇格蘭四百萬人口,擁有上千名牧師;而中國有四億人口,卻只有91名福音工人,相當於一名宣教士要面對整個蘇格蘭。最終,戴德生以箴言24:11-12結束他的信息:“人被拉到死地,你要解救;人將被殺,你須攔阻。你若說:‘這事我未曾知道’,那衡量人心的豈不明白麼?保守你命的豈不知道麼?祂豈不按各人所行的報應各人麼?”大會在一片靜默中宣告散會。戴德生的話雖然戛然而止,他的信息卻在聽眾的心頭久久環繞。

一個半月後,戴德生夫婦合著的《中國:屬靈的需要與託付》(China:It’s Spiritual Need and Claims)首版,並在第二屆“密爾美培靈大會”(Mildmay Conference)上分發。打開封面,躍入眼簾的便是箴言24:11-12。聖靈藉着這段經文拷問每一位讀者的心:原先或只風聞,現在你已確知,你當如何行?

原文精意

“衡量”(pondereth)一詞傳神地表達了原文(תכן)所含的測量和評估的意思,與其他英譯本的選詞“掂量”(weigh)或“評估”(evaluate)也相契合。無所不知的神既能鑑察人心,便也能試煉人的肺腑心腸。很多人不動,是因為不知,誠如箴言中人的自辯:“這事我未曾知道”,所以需要把“人之將死”的馬其頓呼聲廣而告之。教會一旦獲知這樣的需要之後,便當順服神的命令坐言起行,因那“衡量人心的”,也是“保守你命”、“報應各人”的那一位。

今昔應用

從馬禮遜來華(1807)到戴德生成立內地會(1865),雖然西方教會陸續在向中國差派宣教士,但大部分基督徒並不瞭解遠東的情況。戴德生的前半生致力於拓荒植堂,後半生則側重於差派和動員。在他以及同時代赴華宣教羣體的共同努力下,中國作為一個宣教禾場逐漸進入西方教會的視野。聖靈籍着他所呈現的事實和數據作工,不斷感動人為中國的福音事工奉獻金錢、禱告,甚至生命。

今天,神讓你看到了怎樣龐大的屬靈需求,需要你喚起弟兄姐妹們的認知,並採取救援行動呢?當你瞭解到現今世界的需求,你還能像那些漁夫一樣,面對即將喪命的落水者卻無動於衷,或討價還價嗎?面對無數陷入沉淪的靈魂,你會不會生出“我雖不殺伯仁、伯仁卻因我而死”的切身之痛?

禱告

為神的救恩計劃而感恩。曾經差派眾多宣教士到亞洲勸阻溺嬰、收留孤兒、戒除鴉片、營救妓女的英國,今天卻被安樂死、輔助自殺、人工流產、酗酒吸毒、賣淫濫交的風氣所侵擾;在基督教氛圍中長大的民眾反被新紀元和外來宗教(如佛教和伊斯蘭教)所吸引,自稱為基督徒的人數在近二十年內出現斷崖式縮減。求賜人生命、衡量人心的主賜給教會智慧和勇氣宣講生命之道,祝福堅守生命的眾多神聖性事工,並打發工人到“死地”去“解救”靈魂。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验