惟願我的言語現在寫上,都記錄在書上;用鐵筆鐫刻,用鉛灌在磐石上,直存到永遠。(伯19:23-24)

Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book! That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever! (Job 19:23-24, KJV)

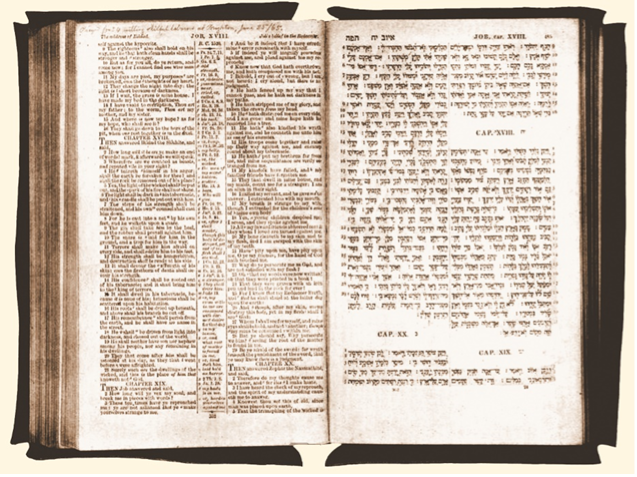

戴德生當年使用的聖經,英文和希伯來文對照的約伯記

戴德生當年使用的聖經,英文和希伯來文對照的約伯記

歷史故事

1865年6月25日,神在布萊頓海灘上征服了戴德生的不信,於是他在隨身所帶的聖經頁眉上寫下:“求神賜下二十四位樂意而靈巧的工人”。之所以求24位,是爲了要兩個兩個進入11個沒有宣教士常駐的省份以及蒙古。整整11個月之後(1866年5月26日),戴德生夫婦帶領16名新人,乘坐一艘叫“蘭茂密爾”的船前往中國,加上之前差派出去的六名宣教士,正好是24人。從此,內地會每年5月份都在倫敦舉行紀念蘭茂密爾團隊的聚會,後來演變為年會。

光陰荏苒,到了1900年5月29日,英國倫敦第34屆內地會年會上,戴德生的內侄海恩波翻開他當年使用的這本聖經,告訴大家:布萊頓海灘那天,戴德生的讀經進度在約伯記,在頁眉寫下禱告的同時,他也在當天所讀經文上作了記號,其中一節便是:“唯願我的言語現在寫上,都記錄在書上;用鐵筆鐫刻,用鉛灌在磐石上,直存到永遠。”(伯19:23-24)這一年,僅海教士服事過的山西一省,便有91名內地會宣教士和135名中國同工。神着實迴應了戴德生在布萊頓海灘上的禱告,彰顯了自己的榮耀,顯明瞭祂的信實。

歷史告訴我們,這屆年會後不到一個月,歐亞大陸另一端便爆發了震驚中外的“庚子教難”,內地會在一百多天內喪失了58位同工和21名孩童。因健康原因在瑞士療養的戴德生備受煎熬:難道他成立差會,送宣教士們去禾場,竟然是送他們去刑場嗎?那些時日中,能夠安慰他的,恐怕仍是35年前他在海灘上與神角力時所得的應許:即便所有差派出去的人都死在中國,也不過是直接從那裏被帶到天上;即便只有一個靈魂因他們的見證而得救,仍是值得的。莊稼的主人對所差派的工人付完全的責任。

原文精意

在和合本的中譯中,這句話裏有四個鮮活的動詞:“寫”,“記錄”,“鐫刻”,“鉛灌”,希伯來原文和英文則用了כתב(write)、חקק(print)和חצב(graven)這三個詞。無論是幾個動詞,都是以重複、排比或對偶的方式來強調語氣。這句話,原是約伯迴應幾位朋友的批評,他覺得有必要為自己辯護。無論是為主受苦如約伯,還是為主擺上如戴德生,甚至是為主殉道如庚子年的宣教士們,讀到約伯記19:23-24的人,都不可避免地會留意到第25節:“我知道我的救贖主活着,末了必站立在地上”(也有古卷作“站立在我的墳墓上”);還有26節:“我這皮肉滅絕之後,我必在肉體之外得見神”,大有神親自伸冤爭辯的意思在。

今昔應用

自從戴德生在1865年6月25日於約伯記19章的頁眉寫下這個禱告,在他一遍遍通讀聖經的年日中,不知多少次翻過這一頁,看到自己的筆跡,便會想起這個約定。看到內地會不斷成長,福音事工不斷推進,他每一次讀到的喜樂都會勝過上一次。作為一個每日靈修、常寫日記的人,戴德生有很多機會把自己的禱告記下來,因而他常能如數家珍地回顧神如何迴應了他的祈求。這些見證被寫進內地會的史書裏,也成為一兩百年來眾聖徒的鼓勵和祝福。很多信徒有把禱告按日期記下,以便日後數算主恩的習慣;歷代教會認識神亙古長存的信實,在一定程度上是籍着文字事工。我們今天當如何向神禱告,與神立約,並記錄神的信實?

禱告

為神乃人類歷史的創始成終者而感恩。古人曾用立石、結繩、書寫、鐫刻、印刷,鑄造的方法記錄神的作為。求神賜我們智慧和忠心,用生命和文字書寫當代史,使用層出不窮的新科技,傳揚神諸般的大能,分享宣教的需要,並動員眾聖徒達成神的心意。

新版本已上线! 立即体验

新版本已上线! 立即体验